先日ツイッターで下記のような投稿を目にしました

投稿したのは sixsili@お絵描きと看護もできる摘便師 さんです。

同意できる内容があったので引用を許可してもらいました。

最近のツイートが三段、四段と長すぎるんじゃヴォケ!とイラついてる方も多いとは思いますが、知ったことではありません。

今日も長いです。覚悟しろ。

高齢者施設(老人保健施設、特別養護老人ホーム、他)、障害児テンション障害者施設に勤務する看護師の役割についての個人的な考え。

— sixsili@お絵描きと看護もできる摘便師 (@sixsili) February 6, 2021

まず、看護師は勤務する場所によって看護師としてやるべきことが大きく変わるということを理解しなければなりません。

病気の治療をしている場面ならその治療のための援助が必要です。患者という1人の人間を見るのと同時に病人という側面でも見なければなりません。

— sixsili@お絵描きと看護もできる摘便師 (@sixsili) February 6, 2021

治療目的であればその目的を達成するために看護師は持てる知識と技術を注いで援助しなければなりません。

では高齢者の「施設」は?

施設は病院ではありません。もちろん基礎疾患を持っている方がほとんどですし、褥瘡があったり、誤嚥性肺炎だったりすることもあるでしょう。

— sixsili@お絵描きと看護もできる摘便師 (@sixsili) February 6, 2021

でも「治療目的」で施設入所は原則としてありえません。

なんらかの理由で在宅生活が困難であったり、いずれ在宅に戻るためのADL、IADLの向上目的であったり、基本的には「生活の場」です。

利用者は「病気を持っているけど日常生活はある程度送ることができている微妙な健康人」です。

— sixsili@お絵描きと看護もできる摘便師 (@sixsili) February 6, 2021

そのような方々が入所している施設の看護師の役割は。

「現在の身体状況を維持または向上させるための援助」であり「身体状況を悪化させないための援助」でなければならないと思います。

すなわち「予防的なケア」「異常を早期発見し可能な限り早期に元の状態に戻すためのケア」です。

— sixsili@お絵描きと看護もできる摘便師 (@sixsili) February 6, 2021

元々高齢であり、身体機能も体力的にも低下傾向にあり、免疫力も低下、精神的にも問題を抱え、高血圧や心疾患、脳血管障害や消化器疾患、ありとあらゆる病気の見本市のような状態が高齢者施設です。

でもそれらは内服薬であったり生活行動を整えることで比較的安定を保たれています。

— sixsili@お絵描きと看護もできる摘便師 (@sixsili) February 6, 2021

看護師はそれらの個々の高齢者の身体的精神的なバランスを崩さないよう、安定した生活を送れるようにすることが役割です。

ですからある意味単一科目の急性期病棟に勤めるよりも、求められる知識は多くなるかもしれません。

なにせ病気の見本市ですから。— sixsili@お絵描きと看護もできる摘便師 (@sixsili) February 6, 2021

それなのに。

排泄ケアやりません:尿、便の量や性状の確認放棄、臀部陰部の皮膚状態確認放棄

トランスやりません:利用者のADL、関節可動域や筋力などの確認放棄

入浴介助やりません:全身の皮膚状態確認放棄、適切な着衣やオムツなどの確認検討放棄— sixsili@お絵描きと看護もできる摘便師 (@sixsili) February 6, 2021

食事介助やりません:嚥下機能の状態確認放棄、適切な食事形態の確認・選択検討の放棄

やらない理由:介護士さんの仕事だから。私達は看護師なので医療的専門的なことをやらなければならないから。

と言ってやっていることは

— sixsili@お絵描きと看護もできる摘便師 (@sixsili) February 6, 2021

①医師の指示受け(クラークでもできる)

②内服薬準備(下手すりゃ与薬は介護士)

③検温・記録(今時機械任せで誰でもできる)

④経管栄養注入(介護士さんでもできる)

⑤褥瘡処置(その前に褥瘡つくんなよ)

⑥座薬・浣腸・摘便(入れるだけ、注入するだけ、摘便ちょー嫌な顔、排泄確認は介護士)— sixsili@お絵描きと看護もできる摘便師 (@sixsili) February 6, 2021

結局看護師は独自の業務なんか、施設ではたまにある採血と点滴くらいですね。

それよりも。

介護士さんと同じように業務を行いつつ、介護士さんとは違う、看護師としての知識に基づいた観察やケアを行うべきだと思います。

— sixsili@お絵描きと看護もできる摘便師 (@sixsili) February 6, 2021

看護師が介護士より高い給料もらえるのは、施設においては看護師は介護士と同じような業務を行えて、なおかつ専門資格によるプラスアルファのケアが行えるからであって、日常生活ケアを介護士さんに押しつけて、看護師は看護師しかできない業務しかしないのなら介護士さんと同じ給料で我慢すべきです。

— sixsili@お絵描きと看護もできる摘便師 (@sixsili) February 6, 2021

投稿したのは sixsili@お絵描きと看護もできる摘便師 さんです。

最後のツイートは辛辣だなとも思いますが共感できると感じました。

個人的には「プライマリケアのできる看護師さん」が高齢者施設ではとても大切な存在だと思っているからです。

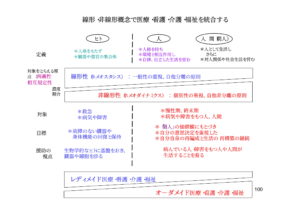

ヒト 人 人間モデル で考えてみる

日本福祉大学 通信学部 田原孝スクーリング資料より

すでに退官されていますが日本福祉大学通信学部教授・立命館大学教授だった田原孝氏の資料に「ヒトー人ー人間モデル」という考えがあります。

この表を読み込むと答えが全て入っていると思います。

その中では、「ヒト」は急性期のことを表し緊急的に治療すること。

急病の方を治療する「専門性」が重視されます。

骨折や脳梗塞等の医師の力を借りないとどうにもならない症状のこと「人格などは無視して臓器をなど診る」ことを指してます。

「人」「人間」は「風引いたかもしれないけど寝たら治る」という感覚は多くの方が持っていると思います。

「風邪気味だから酒のんで一晩寝て治す」と言ってるおっさんの治療法と同じイメージです。

科学的には良い方法とは言えないかもせれませんが、本人の風邪がそれで治れば何も問題はないはずです。

そこに専門性は存在しません。エビデンスもありません。

本人の「治す力」思い込みやプラセボ効果が重要です。

「人間(間人)」とはコミュニケーションをすることで症状が和らいだいすることをいいます。

何十年も同じ医師に診察して貰っている方は「〇〇先生じゃなきゃ駄目」と言われる方も多くいます。

教祖的な医師は居ますよね。

その教祖先生の言うことは絶対なのです。

ある意味「コミュニケーションによって病気をコントロールしている」のかもしれません。

これが図の右側 人間(間人)のことです。

成人し高齢になるにつれて、慢性疾患とはうまく付き合いながら生きていかなければなりません。

年齢を重ねると本人なりの治し方が確立される事があります。

本人の生活歴を大切にした事例

事例1 風邪薬を毎日服用する方

高齢者施設に入所されていた方で「これを飲まないと駄目」と言われ毎日市販の風邪薬を飲んでいる方がいました。

もちろん風邪なんて引いてません。

本来なら、風邪も引いてないので毎日飲むのを止めさせるのが妥当だと思います。

しかし、その方にとっては「毎日飲む事=安心」に繋がってました。

「身体のため飲むのを止めることが良いのか?」

「飲むことにより安心していることを大切にするのか?」

どちらがご本人のQOLの向上に繋がるのか?

そには年齢やご本人の経験思い込みに左右される部分です。

事例2 ミンティアで落ち着く方

もうひとりの方は「動悸がするから発作の薬頂戴!」と訴えてくる方です。

入居前から「ミンティアをなめると落ち着く」と家族から情報提供がありました。

実際に「ミンティア」をなめると落ち着くのです。

完全なプラセボ効果ですが本人さんは安心します。

ちなみに検査上は異常なしでした。

その思い込みに介入していくのが高齢者施設の看護師の力量に関わってきます。

杓子定規のように「病気を診る」(表のヒト部分)だけではなく

病気を看る(表の 人 人間(間人)部分)事が高齢者施設の看護師の重要な役割だと思います。

高齢者施設での看護師のあり方

高齢者施設での看護師の専門性として

・病気を診ること

・病気の予防予知に努めること

・高齢者と関係性を築き安心、安全を提供すること

事が求められるます。

ツイートにあるように

専門性だけをおこなうと

生活の姿を見ていないことになり

人ではなく病気だけを診ることになってしまいます。

日常の業務を行いその中での変化や違和感を感じ看護業務に活かせていけたら良いと思ってます。

その変化や違和感を現場の介護士にも伝えてほしいと思っています。

高齢者施設での最大の目標は病気と付き合いながら”生活の質”を維持・向上することが最大の目標

ですね。

うちの職場は若い看護師が多く病院での経験も3年以下の方多数です。

圧倒的に経験が足りない。

カリメートを内服されている入居者が居るのですが

ある看護師はカリメートを利尿剤だと思っていたのですよね・・・

流石に心配になる。

※カリメートは高カリウム血症治療薬